Loi d’exclusion des Chinois – un sombre centenaire dont nous pouvons tirer des leçons : sénatrice Simons

Étiquettes

Le 1er juillet, des millions de Canadiens ont célébré la promesse d’un pays fier de l’inclusion multiculturelle qui est la sienne. Pour les Canadiens d’origine chinoise, particulièrement ceux qui vivent dans l’Ouest du pays, la récente fête du Canada avait toutefois un côté doux-amer. Le 1er juillet 2023 marquait en effet le 100e anniversaire du « jour de l’humiliation », celui où le gouvernement raciste de William Lyon Mackenzie King a instauré la tristement célèbre Loi d’exclusion des Chinois.

Cette loi a pour ainsi dire fermé la porte à l’immigration chinoise au Canada. Selon certains calculs, moins de 50 personnes (aussi peu que 15, d’après certaines sources) ont pu émigrer au Canada depuis la Chine entre 1923 et 1947, année où la loi a finalement été abrogée.

Alors qu’en 1921, le Canada avait accueilli 2 707 immigrants chinois, en 1924, il en a admis trois. Et en 1925? Un seul.

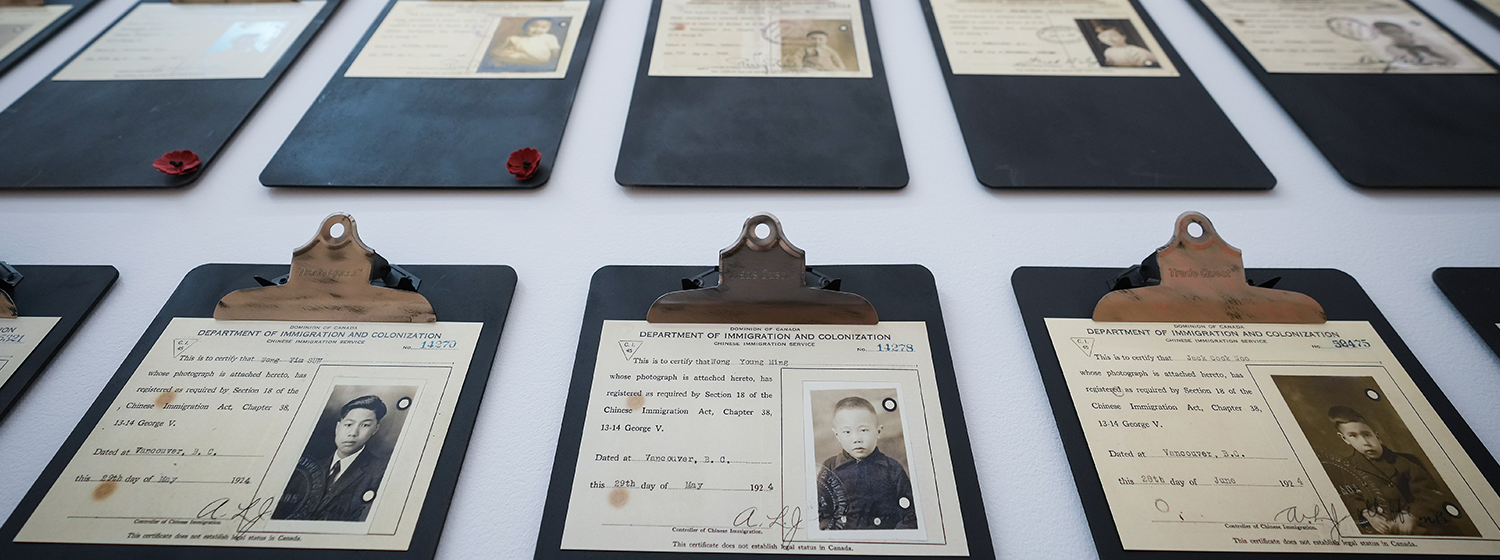

Les Canadiens d’origine chinoise qui vivaient déjà ici — y compris ceux qui étaient nés au Canada et y avaient grandi — devaient tous s’enregistrer et porter une pièce d’identité avec photo, sous peine d’être expulsés.

En raison de la difficulté et du coût du voyage – rendu encore plus coûteux par la lourde « taxe d’entrée » que le gouvernement fédéral faisait payer aux immigrants chinois – il était courant que les hommes chinois viennent s’établir seuls dans l’Ouest canadien dans l’espoir de faire venir leur épouse et leurs enfants plus tard. Cette possibilité venait de disparaître.

Beaucoup de familles ont vécu une séparation permanente; des liens familiaux ont été rompus à jamais. Certains ont été séparés de leur épouse et de leurs enfants pendant des décennies.

En 1931, on comptait à Toronto 15 fois plus d’hommes chinois que de femmes chinoises. À Calgary, les hommes étaient 12 fois plus nombreux que les femmes. À Vancouver, ils étaient 11 fois plus nombreux que les femmes.

Les conséquences de la Loi d’exclusion ont fini par devenir évidentes. La population chinoise installée au Canada a commencé à diminuer.

Alors qu’on comptait 11 592 personnes d’origine chinoise à Vancouver en 1931, il n’y en avait plus que 5 973 en 1941.

Entre 1921 et 1951, la population chinoise du Canada a diminué de 25 %. Autrement dit, la Loi d’exclusion n’a pas seulement empêché les immigrants chinois d’entrer au Canada : son caractère raciste a aussi fait fuir ceux qui se trouvaient déjà ici.

Les Canadiens d’origine chinoise et ceux qui aspiraient à le devenir ne sont pas les seuls à avoir souffert de la Loi d’exclusion. Le Canada a également fait les frais de sa xénophobie, puisqu’il a perdu le talent et le dynamisme des personnes qui se sont vu refuser l’entrée au pays. Ce sont probablement la Colombie-Britannique et l’Alberta qui ont payé le coût économique et social le plus important pour leur intolérance, puisqu’elles comptaient certaines des plus grandes communautés d’immigrants chinois.

À l’occasion de ce sombre centenaire, il serait fantastique de pouvoir dire que nous avons tourné la page et que nous avons enfin compris le coût tragique de la xénophobie.

Dans les faits, toutefois, la communauté sino-canadienne est confrontée à de nouveaux défis qui lui sont malheureusement familiers, puisque les craintes que suscite l’influence du régime de Xi Jinping poussent des gens à remettre en question la loyauté et la « canadienneté » de personnes d’origine chinoise.

Les allégations fondées concernant l’ingérence du gouvernement chinois dans la politique provinciale ou fédérale du Canada doivent faire l’objet d’une enquête appropriée, approfondie et rapide. Nous devons prendre au sérieux l’enjeu de la sécurité nationale et non y voir des façons mesquines de marquer des points politiques.

Prenons bien garde de ne pas faire de suppositions paresseuses et dangereuses sur la loyauté de dizaines de milliers de Canadiens d’origine chinoise.

Les Canadiens d’origine asiatique ont déjà subi un racisme odieux découlant de l’éclosion de la pandémie de COVID-19. Aujourd’hui, les Canadiens d’origine chinoise – notamment des politiciens et des leaders communautaires – sont calomniés et servent de boucs émissaires pour les allégations d’ingérence du gouvernement de Pékin dans les affaires canadiennes.

Nous ne pouvons pas et ne devons pas permettre à des gouvernements ou à des acteurs étrangers d’influencer nos élections, que cette influence vienne de la Russie, de la Chine, des États‑Unis, de l’Inde ou d’ailleurs. Dans notre hâte à protéger notre démocratie, nous ne devons toutefois pas sacrifier nos valeurs démocratiques fondamentales. Certains propos enflammés autour de cette question, même s’ils sont bien intentionnés, pourraient avoir pour effet non seulement de diffamer certains Canadiens d’origine chinoise dans la sphère publique, mais aussi d’alimenter une méfiance destructrice à l’égard des Canadiens d’origine chinoise de manière plus générale.

Il n’y a rien que nos adversaires aimeraient davantage que de semer la méfiance et la discorde parmi les Canadiens, de nous voir nous retourner les uns contre les autres et de favoriser la division lorsque nous avons le plus besoin d’être unis.

Veillons à tirer des leçons de notre passé, et célébrons l’extraordinaire héritage des Canadiens d’origine chinoise qui ont tant donné à ce pays que nous chérissons tous.

La sénatrice Paula Simons représente l’Alberta.

Cet article a été publié le 30 juin 2023 dans l’Edmonton Journal (en anglais seulement).

Le 1er juillet, des millions de Canadiens ont célébré la promesse d’un pays fier de l’inclusion multiculturelle qui est la sienne. Pour les Canadiens d’origine chinoise, particulièrement ceux qui vivent dans l’Ouest du pays, la récente fête du Canada avait toutefois un côté doux-amer. Le 1er juillet 2023 marquait en effet le 100e anniversaire du « jour de l’humiliation », celui où le gouvernement raciste de William Lyon Mackenzie King a instauré la tristement célèbre Loi d’exclusion des Chinois.

Cette loi a pour ainsi dire fermé la porte à l’immigration chinoise au Canada. Selon certains calculs, moins de 50 personnes (aussi peu que 15, d’après certaines sources) ont pu émigrer au Canada depuis la Chine entre 1923 et 1947, année où la loi a finalement été abrogée.

Alors qu’en 1921, le Canada avait accueilli 2 707 immigrants chinois, en 1924, il en a admis trois. Et en 1925? Un seul.

Les Canadiens d’origine chinoise qui vivaient déjà ici — y compris ceux qui étaient nés au Canada et y avaient grandi — devaient tous s’enregistrer et porter une pièce d’identité avec photo, sous peine d’être expulsés.

En raison de la difficulté et du coût du voyage – rendu encore plus coûteux par la lourde « taxe d’entrée » que le gouvernement fédéral faisait payer aux immigrants chinois – il était courant que les hommes chinois viennent s’établir seuls dans l’Ouest canadien dans l’espoir de faire venir leur épouse et leurs enfants plus tard. Cette possibilité venait de disparaître.

Beaucoup de familles ont vécu une séparation permanente; des liens familiaux ont été rompus à jamais. Certains ont été séparés de leur épouse et de leurs enfants pendant des décennies.

En 1931, on comptait à Toronto 15 fois plus d’hommes chinois que de femmes chinoises. À Calgary, les hommes étaient 12 fois plus nombreux que les femmes. À Vancouver, ils étaient 11 fois plus nombreux que les femmes.

Les conséquences de la Loi d’exclusion ont fini par devenir évidentes. La population chinoise installée au Canada a commencé à diminuer.

Alors qu’on comptait 11 592 personnes d’origine chinoise à Vancouver en 1931, il n’y en avait plus que 5 973 en 1941.

Entre 1921 et 1951, la population chinoise du Canada a diminué de 25 %. Autrement dit, la Loi d’exclusion n’a pas seulement empêché les immigrants chinois d’entrer au Canada : son caractère raciste a aussi fait fuir ceux qui se trouvaient déjà ici.

Les Canadiens d’origine chinoise et ceux qui aspiraient à le devenir ne sont pas les seuls à avoir souffert de la Loi d’exclusion. Le Canada a également fait les frais de sa xénophobie, puisqu’il a perdu le talent et le dynamisme des personnes qui se sont vu refuser l’entrée au pays. Ce sont probablement la Colombie-Britannique et l’Alberta qui ont payé le coût économique et social le plus important pour leur intolérance, puisqu’elles comptaient certaines des plus grandes communautés d’immigrants chinois.

À l’occasion de ce sombre centenaire, il serait fantastique de pouvoir dire que nous avons tourné la page et que nous avons enfin compris le coût tragique de la xénophobie.

Dans les faits, toutefois, la communauté sino-canadienne est confrontée à de nouveaux défis qui lui sont malheureusement familiers, puisque les craintes que suscite l’influence du régime de Xi Jinping poussent des gens à remettre en question la loyauté et la « canadienneté » de personnes d’origine chinoise.

Les allégations fondées concernant l’ingérence du gouvernement chinois dans la politique provinciale ou fédérale du Canada doivent faire l’objet d’une enquête appropriée, approfondie et rapide. Nous devons prendre au sérieux l’enjeu de la sécurité nationale et non y voir des façons mesquines de marquer des points politiques.

Prenons bien garde de ne pas faire de suppositions paresseuses et dangereuses sur la loyauté de dizaines de milliers de Canadiens d’origine chinoise.

Les Canadiens d’origine asiatique ont déjà subi un racisme odieux découlant de l’éclosion de la pandémie de COVID-19. Aujourd’hui, les Canadiens d’origine chinoise – notamment des politiciens et des leaders communautaires – sont calomniés et servent de boucs émissaires pour les allégations d’ingérence du gouvernement de Pékin dans les affaires canadiennes.

Nous ne pouvons pas et ne devons pas permettre à des gouvernements ou à des acteurs étrangers d’influencer nos élections, que cette influence vienne de la Russie, de la Chine, des États‑Unis, de l’Inde ou d’ailleurs. Dans notre hâte à protéger notre démocratie, nous ne devons toutefois pas sacrifier nos valeurs démocratiques fondamentales. Certains propos enflammés autour de cette question, même s’ils sont bien intentionnés, pourraient avoir pour effet non seulement de diffamer certains Canadiens d’origine chinoise dans la sphère publique, mais aussi d’alimenter une méfiance destructrice à l’égard des Canadiens d’origine chinoise de manière plus générale.

Il n’y a rien que nos adversaires aimeraient davantage que de semer la méfiance et la discorde parmi les Canadiens, de nous voir nous retourner les uns contre les autres et de favoriser la division lorsque nous avons le plus besoin d’être unis.

Veillons à tirer des leçons de notre passé, et célébrons l’extraordinaire héritage des Canadiens d’origine chinoise qui ont tant donné à ce pays que nous chérissons tous.

La sénatrice Paula Simons représente l’Alberta.

Cet article a été publié le 30 juin 2023 dans l’Edmonton Journal (en anglais seulement).