Collégialité, compromis et Confédération : La Conférence de Charlottetown de 1864

À la fin des années 1800, alors que d’autres nations prenaient forme au bout d’une baïonnette, les colonies britanniques d’Amérique du Nord convenaient des modalités de l’union autour d’un verre de champagne et d’un plat de homard — une déclaration d’indépendance très canadienne.

La Conférence de Charlottetown de septembre 1864, convoquée à la hâte, réunit des délégués représentant la Province du Canada (l’Ontario et le Québec actuels), le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard pour discuter de l’union politique.

George Brown, chef du parti réformiste au Canada-Ouest (l’Ontario d’aujourd’hui), s’est montré des plus optimiste :

« Nous cherchons, par une calme discussion, à régler des questions que l’Autriche et la Hongrie, que le Danemark et l’Allemagne, que la Russie et la Pologne n’ont pu qu’écraser sous le talon de fer de la force armée. »

Si les délégués passaient des heures chaque jour à négocier à huis clos à Province House, l’édifice législatif de l’Île-du-Prince-Édouard, les échanges diplomatiques se poursuivaient après les heures de travail, autour de champagne et de cigares.

Le compromis était dans l’air. Les délégués ont tâché d’arriver à un équilibre entre les droits des minorités et ceux des majorités, entre les intérêts des petites provinces et ceux des grandes.

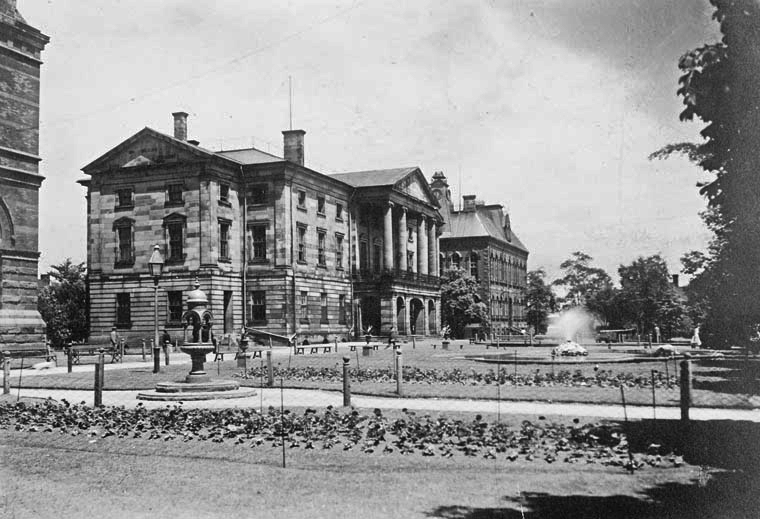

Les discussions de la Conférence de Charlottetown de 1864 ont eu lieu à l’Assemblée législative de l’Île-du-Prince-Édouard, dans l’édifice Province House. (Crédit photo : Bibliothèque et Archives Canada)

Les discussions de la Conférence de Charlottetown de 1864 ont eu lieu à l’Assemblée législative de l’Île-du-Prince-Édouard, dans l’édifice Province House. (Crédit photo : Bibliothèque et Archives Canada)

« C’est une œuvre pour laquelle chacun a fait sa part de concessions », a déclaré Brown, mû par « un sincère désir de rendre à tous justice ».

Les délégués ont abordé les questions brûlantes de l’heure : les relations anglophones-francophones, la menace d’annexion par les États-Unis, la réforme électorale et la construction du chemin de fer.

George-Étienne Cartier était l’un des trois chefs – aux côtés de George Brown et John A. Macdonald – du fragile gouvernement de coalition de la Province du Canada. En tant que principal porte-parole du Canada français, il soutient que l’octroi de pouvoirs importants aux provinces constitue la meilleure garantie que la culture, les droits et les institutions des minorités – les habitants des Maritimes comme les Canadiens français – ne seront pas balayés par une vague d’immigration vers le centre du pays.

« Dans notre propre fédération, nous aurons des catholiques et des protestants, des Anglais, des Français, des Irlandais et des Écossais », a-t-il déclaré. « C’est plutôt avantageux que nuisible, qu’il y ait diversité de races ».

Les colonies étaient également confrontées à une menace commune : la puissance militaire massive du Sud engendrée par la guerre de Sécession. En 1864, la fin de la guerre était en vue, apportant avec elle la perspective alarmante d’une armée américaine combinée tournant ses canons vers le nord.

Il fallait s’unir, a déclaré Cartier, « ou bien être absorbés par la Confédération américaine ».

Les délégués de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick avaient comme point de mire l’achèvement du chemin de fer intercolonial qui allait relier les Maritimes au centre du Canada. Samuel Leonard Tilley, premier ministre et chef de la délégation du Nouveau-Brunswick, l’a dit sans ambages : « Il ne peut y avoir d’union des provinces sans ce chemin de fer».

Les Canadiens ont volontiers répondu à l’appel. Ils garantirent l’achèvement du chemin de fer, les contribuables canadiens couvrant les cinq sixièmes du cout.

De son côté, George Brown était préoccupé par la réforme électorale. À l’époque, le Canada-Est, largement francophone, élisait un nombre égal de représentants parlementaires que le Canada-Ouest, anglophone, malgré sa plus faible population. Brown estimait qu’il s’agissait d’une injustice à laquelle il fallait remédier en inscrivant la représentation selon la population dans la constitution.

Mais si cela devait être une condition préalable à la Confédération, les délégués ont compris qu’il fallait protéger les intérêts régionaux et minoritaires. Les colonies du Canada français et des Maritimes redoutaient de confier les décisions d’intérêt national entièrement à la majorité.

La solution consistait à créer une chambre haute au Parlement. Il y aurait deux chambres, comme en Grande-Bretagne. Toutefois, contrairement à la Chambre des Lords, la chambre haute désignée par le Canada serait la voix des régions et des minorités plutôt que celle des privilèges aristocratiques traditionnels.

John A. Macdonald, troisième partenaire du gouvernement de coalition de la Province du Canada et premier premier ministre du Canada, avait des idées bien arrêtées sur le rôle de la Chambre haute. Ce doit être « une chambre indépendante [...], et ce n’est qu’à ce titre qu’elle pourra modérer et considérer avec calme la législation de l’assemblée et empêcher la maturité de toute loi intempestive ou pernicieuse passée par cette dernière, sans jamais oser s’opposer aux vœux réfléchis et définis des populations », a-t-il déclaré.

Le Sénat du Canada serait ainsi un contrepoids à la Chambre des communes élue, une mesure de protection contre la marginalisation des minorités et des régions moins peuplées. Les sièges seront attribués selon le principe de l’égalité régionale, dont les modalités seront précisées lors de la Conférence de Québec, un mois plus tard.

Les Maritimes étaient d’accord, à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard. La petite colonie voyait peu d’avantages à rejoindre une union aussi gigantesque en tant que partenaire secondaire. (Des difficultés financières allaient finalement la pousser à revenir sur sa décision.) Les peuples autochtones étaient également absents de l’accord final, ayant été totalement exclus des consultations. Cette omission a entrainé des divisions et des injustices qui perdurent à ce jour.

Des jours grisants à Charlottetown qui ont vu la Confédération passer d’une idée abstraite à une réalité inévitable, fruit d’un profond élan d’optimisme, de collégialité et de compromis.

« Nous avons devant nous une ère de gloire », a dit George-Étienne Cartier. « Nous entrons dans la Confédération ».

Les négociations se sont déroulées principalement dans la salle du Conseil législatif de l’édifice Province House. (Crédit photo : Parcs Canada)

Les négociations se sont déroulées principalement dans la salle du Conseil législatif de l’édifice Province House. (Crédit photo : Parcs Canada)

Les Pères de la Confédération : Les délégués de la Conférence de Charlottetown de 1864 posent pour un portrait de groupe devant l’Hôtel-du-Gouverneur, où ils ont assisté à un banquet et à un bal organisés par le lieutenant-gouverneur George Dundas. (Crédit photo : Bibliothèque et Archives Canada)

Les Pères de la Confédération : Les délégués de la Conférence de Charlottetown de 1864 posent pour un portrait de groupe devant l’Hôtel-du-Gouverneur, où ils ont assisté à un banquet et à un bal organisés par le lieutenant-gouverneur George Dundas. (Crédit photo : Bibliothèque et Archives Canada)