Des jeunes autochtones partagent leurs appels à l’action avec des sénateurs

De jeunes leaders autochtones du partout au pays ont demandé à des sénateurs d’entendre leur voix et de suivre leur exemple lors d’une table ronde organisée durant le forum virtuel jeunesse « Vision autochtone au Sénat ».

Il s’agit de la cinquième édition de ce forum qui est organisé dans le cadre du Mois national de l’histoire autochtone. Dix-sept jeunes leaders autochtones ont rencontré des sénateurs qui sont ou ont été membres du Comité sénatorial des peuples autochtones afin de parler de leurs expériences durant la pandémie et de réclamer des mesures pour régler les problèmes les plus urgents de leurs pairs et de leurs communautés.

Trois aînés ont ouvert le forum, puis les jeunes et les sénateurs ont échangé leurs idées et ont posé des questions. Les discussions ont porté sur un grand nombre de sujets, notamment les pensionnats autochtones, la réconciliation, la résilience, le leadership, les lois, la santé mentale, la justice environnementale, les traités, la Loi sur les Indiens et bien plus encore.

L’événement de cette année a été écourté en raison d’une séance imprévue de la Chambre, mais des plans sont déjà en cours pour que les participants et les sénateurs aient plus de temps pour dialoguer l’année prochaine.

Lisez les réflexions personnelles des sénateurs sur ces discussions :

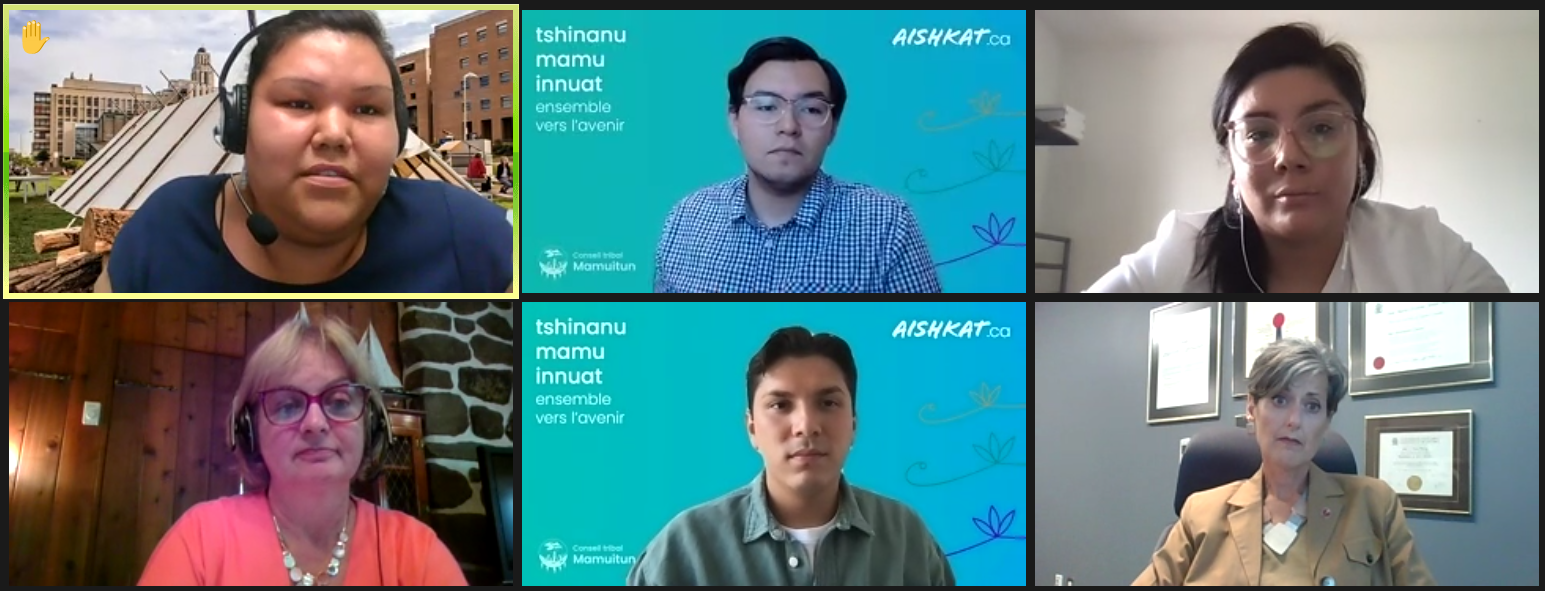

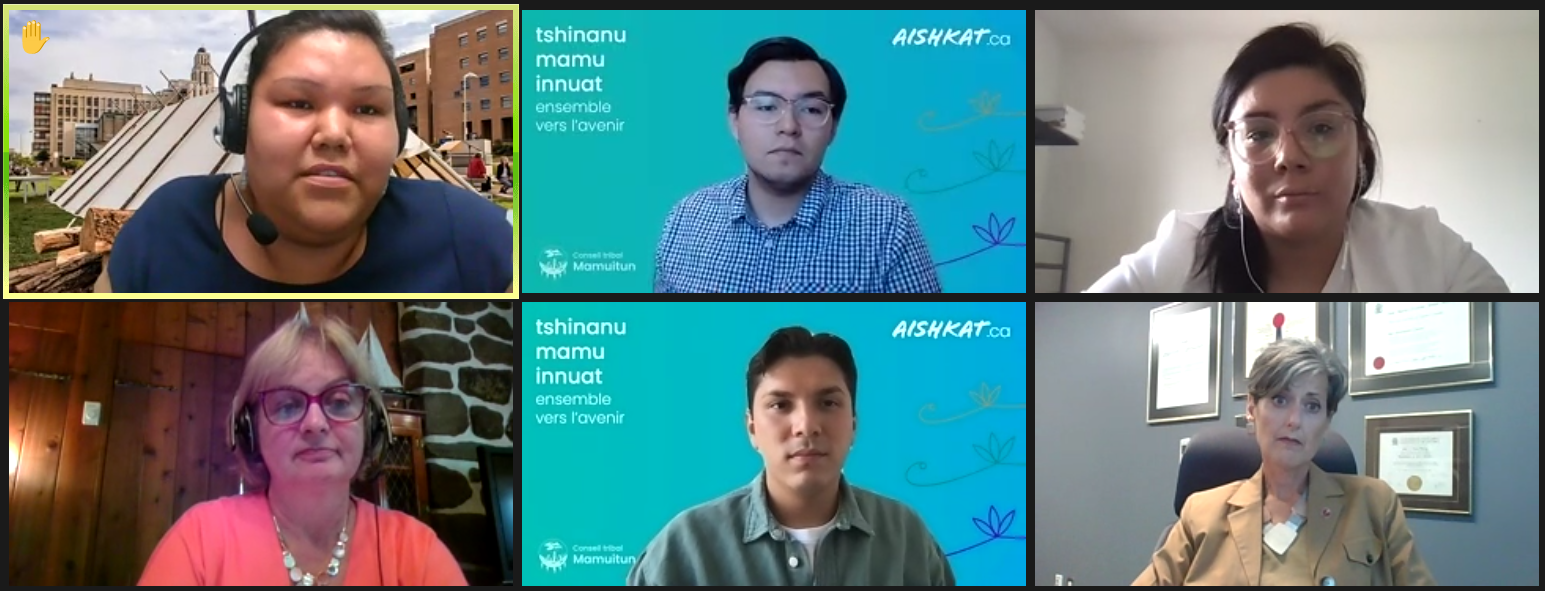

Les sénateurs Dan Christmas (dans le coin supérieur gauche), Patti LaBoucane-Benson (dans le coin supérieur droit) et Nancy Hartling (dans le coin inférieur gauche) écoutent les participants à la table ronde virtuelle organisée à l’occasion du forum jeunesse « Vision autochtone au Sénat » de 2021.

Franklin D. Roosevelt a déjà dit : « Nous ne pouvons peut-être pas préparer l’avenir de nos enfants, mais nous pouvons au moins préparer nos enfants à l’avenir. » Le plus récent forum jeunesse « Vision autochtone au Sénat » l’a prouvé sans l’ombre d’un doute. Nous avons entendu 17 jeunes Autochtones parler des espoirs, rêves, inquiétudes et idées des jeunes membres des Premières Nations, Métis et Inuits ainsi que des moyens de surmonter leurs craintes.

Nous avons saisi la nécessité d’une réelle justice pour les Autochtones. Des questions difficiles ont été abordées avec une franchise hors du commun. L’urgence de mettre fin au racisme systémique a été bien mise en évidence lorsqu’un participant a demandé « Pourquoi nous haïssent-ils autant? ».

Nous avons aussi entendu des témoignages poignants et pleins d’espoir. Comme un participant l’a fait remarquer, construire des logements coûte moins cher que construire des prisons.

Une telle sagesse ravive mon enthousiasme et ma confiance dans l’avenir des jeunes Autochtones et leur contribution possible au Canada de demain.

Le sénateur Dan Christmas, Mi’kmaq de Membertou (Nouvelle-Écosse). Il représente la Nouvelle-Écosse au Sénat.

Ce fut ma première participation au forum jeunesse « Vision autochtone au Sénat », et j’entends ne plus jamais en rater un. Ces jeunes Autochtones remarquables de notre groupe de discussion ont exprimé des points de vue sensés et bien éclairés. Leur ambition et leur enthousiasme envers l’avenir du Canada et la place qu’ils y occupent m’inspirent, malgré des réalités douloureuses et partagées par de nombreuses communautés autochtones d’un océan à l’autre. La plupart sont en train de se réapproprier leur culture et d’apprendre à nouveau leur langue et leurs traditions perdues à cause du colonialisme.

En tant que sénatrice, ce fut pour moi l’occasion d’échanger, mais plus important encore, d’écouter et d’apprendre. Le leadership de ces jeunes me donne espoir dans un avenir plus brillant et plus inclusif, où les différences sont cultivées et honorées au lieu d’être rejetées. Jusqu’à ce qu’au moins un de ses jeunes soit nommé au Sénat, je veillerai à faire entendre leur voix et à demander des comptes au gouvernement sur ses mesures pour avancer vers la réconciliation et créer un terreau fertile propice à la réalisation de leur potentiel.

La sénatrice Josée Forest-Niesing a des ancêtres parmi les Premières Nations Abénakis de Wôlinak. Elle représente l’Ontario au Sénat.

La jeunesse autochtone est la population qui connaît la plus forte croissance au Canada. Les jeunes s’emploient à guérir du traumatisme intergénérationnel et d’autres expériences désastreuses ainsi qu’à se réapproprier, revitaliser et préserver leurs langues, cultures et traditions. Quand je repense aux histoires racontées par les participants et à leurs vibrants appels à l’action, j’en viens à espérer qu’un avenir meilleur et plus brillant nous attend.

Il est vital que les sénateurs connaissent beaucoup mieux les divers points de vue, besoins et expériences des jeunes Autochtones et qu’ils nouent des liens fondés sur le respect, la réciprocité et la responsabilité. Notre institution doit contribuer à l’amorce d’une transformation qui nous mènera vers une réconciliation durable. Nous pouvons commencer par présenter et adopter des projets de loi fédéraux élaborés ensemble, qui permettront aux sept prochaines générations de devenir des adultes heureux, en santé et fiers.

Le sénateur Brian Francis, un Mi’kmaq d’Epekwitk aussi connu sous le nom d’Île-du-Prince-Édouard. Il représente cette province au Sénat.

C’est un privilège de participer chaque année au forum « Vision autochtone au Sénat ». Les jeunes des Premières Nations et des peuples métis et inuit dans mon groupe ont abordé de nombreux sujets avec le même fil conducteur : les jeunes Autochtones sont puissants, ils doivent utiliser leur pouvoir pour vraiment changer les choses. Chacun de ces jeunes a réclamé des mesures concrètes et exigé une reddition de comptes et la transparence du gouvernement.

Les exposés éloquents continueront à me motiver et à me pousser dans mon travail au nom du Nunavummiut et de l’ensemble des Canadiens. Il incombe aux parlementaires de discuter avec les jeunes des politiques et des lois qui détermineront leur avenir.

Le sénateur Dennis Patterson représente le Nunavut au Sénat.

Lisez des messages que les participants ont adressés aux sénateurs :

Un aîné m’a dit un jour que la vérité annonce la justice, que la justice annonce le pardon et que le pardon annonce la guérison et la réconciliation. Il m’a aussi dit que la justice ne leur avait pas été rendue, et je suis d’accord avec lui. Nous sommes en ce moment dans la phase de la vérité dans le processus de guérison. Si nous voulons nous rendre jusqu’à la réconciliation, il faut rendre véritablement justice, et non nous contenter d’une justice symbolique constatée partout au pays. En effet, les gens portent des vêtements orange et déposent des chaussures d’enfant aux monuments commémoratifs. Ces gestes restent symboliques, et il faut passer à l’action. Il faut changer le système.

Le Canada doit changer sa vision de la santé mentale et adopter une approche propice à la guérison communautaire au lieu d’en rester à réduire la stigmatisation. C’est l’impossibilité d’exprimer ses sentiments qui nuit à la santé mentale, mais aussi le fait que nos besoins ne sont pas comblés. On pourrait faire le lien avec la pyramide de Maslow (qui s’inspire largement du savoir des Sisika (Pieds‑Noirs)). Il faut donc répondre d’abord aux besoins physiologiques et aux besoins de sécurité indiqués dans les deux premiers rangs avant que les peuples autochtones puissent passer aux prochains rangs, devenir les meilleures versions d’eux-mêmes et de guérir du traumatisme intergénérationnel. La pauvreté, la criminalité et la toxicomanie reculeraient si les Autochtones pouvaient combler leurs besoins et n’étaient pas si occupés à lutter et à obtenir avec peine tout ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue.

Logan Beauchamp, Métis de l’Alberta.

Sarah Hanson (au centre à gauche) et d’autres jeunes leaders autochtones discutent avec les sénateurs Dan Christmas (dans le coin supérieur droit), Nancy Hartling (dans le coin inférieur gauche) et Kim Pate (au milieu à droite).

Sarah Hanson (au centre à gauche) et d’autres jeunes leaders autochtones discutent avec les sénateurs Dan Christmas (dans le coin supérieur droit), Nancy Hartling (dans le coin inférieur gauche) et Kim Pate (au milieu à droite).

Mon message est personnel : la réconciliation ne se résume pas aux pensionnats autochtones et à ce pan de l’histoire du Canada; il s’agit aussi des autres politiques imposées aux peuples autochtones. Pour ma part, cela s’est traduit par des foyers d’accueil et de la perte constante de mon appartenance, aggravée par la pandémie.

Après avoir fait part de mon expérience, j’ai soutenu qu’il faut parler de notre histoire, mais aussi de notre résilience, en particulier dans le mouvement du changement climatique. J’ai trouvé beaucoup d’alliés qui ont appuyé les projets environnementaux que j’ai pilotés. Il s’agit peut-être du plus important groupe de personnes qui reconnaissent les droits des Autochtones et qui luttent à nos côtés. J’ai parlé des projets que j’ai dirigés dans des organismes non autochtones, dont mes activités de militantisme pour le Conseil consultatif de la jeunesse de l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones ainsi que de collecte de fonds pour la tenue de webinaires et de cercles de partage où les savoirs des gens du Nord et du Nord-Est de l’Ontario sont mis en commun.

Sarah Hanson, Anishinaabe de Biigtigong Nishnaabeg, en Ontario.

La découverte des tombes anonymes est une véritable tragédie qui ne nous étonne aucunement. Nous savons ce qui est arrivé et ce qui continue à se produire. Apprendre le décès de ces enfants est pénible tout comme de connaître le sort des enfants qui ont survécu et des générations qui ressentiront les effets d’avoir survécu à des conditions terribles. J’ai passé beaucoup de temps à Toronto où habitent des survivants aux pensionnats expulsés de leur campement en ce moment. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont autant de sympathie pour des enfants décédés et aussi peu pour les enfants survivants.

Notre groupe a aussi parlé d’égalité et de sa signification, c’est-à-dire que nous ne sommes pas tous pareils. Nous venons de différentes communautés aux valeurs et aux besoins différents qui doivent être reconnus pour atteindre l’égalité. Nous sommes peut-être jeunes, mais nous sommes intelligents et savons ce dont nous avons besoin. Vous n’avez qu’à nous le demander.

Maddy Pilon, Métis de l’Ontario.

Megan Shott (dans le coin supérieur droit) parle avec ses pairs, dont Maddy Pilon (en haut, deuxième à gauche), et avec les sénateurs Margaret Dawn Anderson (en haut, troisième à gauche), Mary Coyle (en bas, au centre) et Brian Francis (en bas à gauche).

Megan Shott (dans le coin supérieur droit) parle avec ses pairs, dont Maddy Pilon (en haut, deuxième à gauche), et avec les sénateurs Margaret Dawn Anderson (en haut, troisième à gauche), Mary Coyle (en bas, au centre) et Brian Francis (en bas à gauche).

C’était la première fois que je vivais une telle expérience. Or, il est assez cocasse de constater que nous sommes ici pour parler d’une « vision autochtone du Sénat », mais que les jeunes Autochtones sélectionnés n’ont eu droit qu’à cinq minutes de parole. Je me suis efforcée de mettre à profit le peu de temps qui m’était imparti et j’ai hâte de voir si les sénateurs présents assimileront les informations qu’ils ont reçues et agiront en conséquence, car l’heure du changement a sonné.

Il y a tant de jeunes Autochtones à Turtle Island qui sont prêts et désireux de s’asseoir à la table. Je ne sais pas pourquoi on ne nous prend pas plus souvent en considération alors que nous sommes ceux qui brisent activement des cycles et de vieux stéréotypes qui perdurent depuis des générations. Nous possédons les diplômes coloniaux nécessaires pour avoir une opinion « avisée et bien éclairée ». Je suis une travailleuse sociale agréée et j’ai récemment obtenu mon baccalauréat en travail social dans le territoire du Traité n° 8.

Pour ma part, je voulais que les sénateurs sachent que la Loi sur les Indiens est sexiste et qu’elle est encore un outil d’assimilation. Mes ancêtres étaient présents lors de la signature du Traité 8, dans la ville que nous appelons aujourd’hui Fort McMurray, mais si j’avais des enfants avec une personne non autochtone, mes petits-enfants seraient contraints de se marier avec une personne ayant le statut d’Indien pour conserver les droits issus du traité qui ont été promis en 1899. La Loi sur les Indiens doit être révisée.

Megan Shott est membre de la Première nation de Fort McKay, mais ses racines se trouvent dans la Première nation des Chipewyans des Prairies.

Gabrielle Vachon-Laurent (dans le coin supérieur gauche) fait part de son point de vue aux sénatrices Julie Miville-Dechêne (dans le coin inférieur gauche) et Josée Forest-Niesing (dans le coin inférieur droit).

Gabrielle Vachon-Laurent (dans le coin supérieur gauche) fait part de son point de vue aux sénatrices Julie Miville-Dechêne (dans le coin inférieur gauche) et Josée Forest-Niesing (dans le coin inférieur droit).

Nous voulons avoir notre place et surtout nous voulons que notre voix soit entendue au-delà des portes qui se referment sur nous tous les jours. Les jeunes d’aujourd’hui sont capables de s’exprimer et de comprendre l’anglais et le français, et nous parlons encore, du moins pour la plupart, notre langue maternelle. C’est ma fierté. Je peux exprimer ma culture autochtone par la langue, les arts, l’artisanat et l’enseignement des valeurs.

Notre voix peut porter plus loin. Il faut s’éduquer pour pouvoir parler, mais en même temps, il faut aussi avoir confiance en ceux qui ont survécu aux atrocités qui font les manchettes. Nous, les jeunes, pouvons faire plus que de parler de la toxicomanie et de l’alcoolisme. Nous pouvons nous éduquer et amener des changements au sein des communautés et dans les milieux urbains.

Quand quelqu’un pense nous connaître mieux que nous nous connaissons nous-mêmes, c’est important de dénoncer avec toute la sagesse que nous avons déjà. Tu as une grand-mère, une mère, qui t’ont appris comment respecter les autres, comment te défendre sans dénigrer la personne à côté de toi. Et il faut nous souvenir de nos aînés qui se sont battus, pas avec des armes, mais bien avec la parole.

Gabrielle Vachon-Laurent, Innue de Pessamit, Québec.

Articles connexes

Étiquettes

Nouvelles des comités

Des jeunes autochtones partagent leurs appels à l’action avec des sénateurs

De jeunes leaders autochtones du partout au pays ont demandé à des sénateurs d’entendre leur voix et de suivre leur exemple lors d’une table ronde organisée durant le forum virtuel jeunesse « Vision autochtone au Sénat ».

Il s’agit de la cinquième édition de ce forum qui est organisé dans le cadre du Mois national de l’histoire autochtone. Dix-sept jeunes leaders autochtones ont rencontré des sénateurs qui sont ou ont été membres du Comité sénatorial des peuples autochtones afin de parler de leurs expériences durant la pandémie et de réclamer des mesures pour régler les problèmes les plus urgents de leurs pairs et de leurs communautés.

Trois aînés ont ouvert le forum, puis les jeunes et les sénateurs ont échangé leurs idées et ont posé des questions. Les discussions ont porté sur un grand nombre de sujets, notamment les pensionnats autochtones, la réconciliation, la résilience, le leadership, les lois, la santé mentale, la justice environnementale, les traités, la Loi sur les Indiens et bien plus encore.

L’événement de cette année a été écourté en raison d’une séance imprévue de la Chambre, mais des plans sont déjà en cours pour que les participants et les sénateurs aient plus de temps pour dialoguer l’année prochaine.

Lisez les réflexions personnelles des sénateurs sur ces discussions :

Les sénateurs Dan Christmas (dans le coin supérieur gauche), Patti LaBoucane-Benson (dans le coin supérieur droit) et Nancy Hartling (dans le coin inférieur gauche) écoutent les participants à la table ronde virtuelle organisée à l’occasion du forum jeunesse « Vision autochtone au Sénat » de 2021.

Franklin D. Roosevelt a déjà dit : « Nous ne pouvons peut-être pas préparer l’avenir de nos enfants, mais nous pouvons au moins préparer nos enfants à l’avenir. » Le plus récent forum jeunesse « Vision autochtone au Sénat » l’a prouvé sans l’ombre d’un doute. Nous avons entendu 17 jeunes Autochtones parler des espoirs, rêves, inquiétudes et idées des jeunes membres des Premières Nations, Métis et Inuits ainsi que des moyens de surmonter leurs craintes.

Nous avons saisi la nécessité d’une réelle justice pour les Autochtones. Des questions difficiles ont été abordées avec une franchise hors du commun. L’urgence de mettre fin au racisme systémique a été bien mise en évidence lorsqu’un participant a demandé « Pourquoi nous haïssent-ils autant? ».

Nous avons aussi entendu des témoignages poignants et pleins d’espoir. Comme un participant l’a fait remarquer, construire des logements coûte moins cher que construire des prisons.

Une telle sagesse ravive mon enthousiasme et ma confiance dans l’avenir des jeunes Autochtones et leur contribution possible au Canada de demain.

Le sénateur Dan Christmas, Mi’kmaq de Membertou (Nouvelle-Écosse). Il représente la Nouvelle-Écosse au Sénat.

Ce fut ma première participation au forum jeunesse « Vision autochtone au Sénat », et j’entends ne plus jamais en rater un. Ces jeunes Autochtones remarquables de notre groupe de discussion ont exprimé des points de vue sensés et bien éclairés. Leur ambition et leur enthousiasme envers l’avenir du Canada et la place qu’ils y occupent m’inspirent, malgré des réalités douloureuses et partagées par de nombreuses communautés autochtones d’un océan à l’autre. La plupart sont en train de se réapproprier leur culture et d’apprendre à nouveau leur langue et leurs traditions perdues à cause du colonialisme.

En tant que sénatrice, ce fut pour moi l’occasion d’échanger, mais plus important encore, d’écouter et d’apprendre. Le leadership de ces jeunes me donne espoir dans un avenir plus brillant et plus inclusif, où les différences sont cultivées et honorées au lieu d’être rejetées. Jusqu’à ce qu’au moins un de ses jeunes soit nommé au Sénat, je veillerai à faire entendre leur voix et à demander des comptes au gouvernement sur ses mesures pour avancer vers la réconciliation et créer un terreau fertile propice à la réalisation de leur potentiel.

La sénatrice Josée Forest-Niesing a des ancêtres parmi les Premières Nations Abénakis de Wôlinak. Elle représente l’Ontario au Sénat.

La jeunesse autochtone est la population qui connaît la plus forte croissance au Canada. Les jeunes s’emploient à guérir du traumatisme intergénérationnel et d’autres expériences désastreuses ainsi qu’à se réapproprier, revitaliser et préserver leurs langues, cultures et traditions. Quand je repense aux histoires racontées par les participants et à leurs vibrants appels à l’action, j’en viens à espérer qu’un avenir meilleur et plus brillant nous attend.

Il est vital que les sénateurs connaissent beaucoup mieux les divers points de vue, besoins et expériences des jeunes Autochtones et qu’ils nouent des liens fondés sur le respect, la réciprocité et la responsabilité. Notre institution doit contribuer à l’amorce d’une transformation qui nous mènera vers une réconciliation durable. Nous pouvons commencer par présenter et adopter des projets de loi fédéraux élaborés ensemble, qui permettront aux sept prochaines générations de devenir des adultes heureux, en santé et fiers.

Le sénateur Brian Francis, un Mi’kmaq d’Epekwitk aussi connu sous le nom d’Île-du-Prince-Édouard. Il représente cette province au Sénat.

C’est un privilège de participer chaque année au forum « Vision autochtone au Sénat ». Les jeunes des Premières Nations et des peuples métis et inuit dans mon groupe ont abordé de nombreux sujets avec le même fil conducteur : les jeunes Autochtones sont puissants, ils doivent utiliser leur pouvoir pour vraiment changer les choses. Chacun de ces jeunes a réclamé des mesures concrètes et exigé une reddition de comptes et la transparence du gouvernement.

Les exposés éloquents continueront à me motiver et à me pousser dans mon travail au nom du Nunavummiut et de l’ensemble des Canadiens. Il incombe aux parlementaires de discuter avec les jeunes des politiques et des lois qui détermineront leur avenir.

Le sénateur Dennis Patterson représente le Nunavut au Sénat.

Lisez des messages que les participants ont adressés aux sénateurs :

Un aîné m’a dit un jour que la vérité annonce la justice, que la justice annonce le pardon et que le pardon annonce la guérison et la réconciliation. Il m’a aussi dit que la justice ne leur avait pas été rendue, et je suis d’accord avec lui. Nous sommes en ce moment dans la phase de la vérité dans le processus de guérison. Si nous voulons nous rendre jusqu’à la réconciliation, il faut rendre véritablement justice, et non nous contenter d’une justice symbolique constatée partout au pays. En effet, les gens portent des vêtements orange et déposent des chaussures d’enfant aux monuments commémoratifs. Ces gestes restent symboliques, et il faut passer à l’action. Il faut changer le système.

Le Canada doit changer sa vision de la santé mentale et adopter une approche propice à la guérison communautaire au lieu d’en rester à réduire la stigmatisation. C’est l’impossibilité d’exprimer ses sentiments qui nuit à la santé mentale, mais aussi le fait que nos besoins ne sont pas comblés. On pourrait faire le lien avec la pyramide de Maslow (qui s’inspire largement du savoir des Sisika (Pieds‑Noirs)). Il faut donc répondre d’abord aux besoins physiologiques et aux besoins de sécurité indiqués dans les deux premiers rangs avant que les peuples autochtones puissent passer aux prochains rangs, devenir les meilleures versions d’eux-mêmes et de guérir du traumatisme intergénérationnel. La pauvreté, la criminalité et la toxicomanie reculeraient si les Autochtones pouvaient combler leurs besoins et n’étaient pas si occupés à lutter et à obtenir avec peine tout ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue.

Logan Beauchamp, Métis de l’Alberta.

Sarah Hanson (au centre à gauche) et d’autres jeunes leaders autochtones discutent avec les sénateurs Dan Christmas (dans le coin supérieur droit), Nancy Hartling (dans le coin inférieur gauche) et Kim Pate (au milieu à droite).

Sarah Hanson (au centre à gauche) et d’autres jeunes leaders autochtones discutent avec les sénateurs Dan Christmas (dans le coin supérieur droit), Nancy Hartling (dans le coin inférieur gauche) et Kim Pate (au milieu à droite).

Mon message est personnel : la réconciliation ne se résume pas aux pensionnats autochtones et à ce pan de l’histoire du Canada; il s’agit aussi des autres politiques imposées aux peuples autochtones. Pour ma part, cela s’est traduit par des foyers d’accueil et de la perte constante de mon appartenance, aggravée par la pandémie.

Après avoir fait part de mon expérience, j’ai soutenu qu’il faut parler de notre histoire, mais aussi de notre résilience, en particulier dans le mouvement du changement climatique. J’ai trouvé beaucoup d’alliés qui ont appuyé les projets environnementaux que j’ai pilotés. Il s’agit peut-être du plus important groupe de personnes qui reconnaissent les droits des Autochtones et qui luttent à nos côtés. J’ai parlé des projets que j’ai dirigés dans des organismes non autochtones, dont mes activités de militantisme pour le Conseil consultatif de la jeunesse de l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones ainsi que de collecte de fonds pour la tenue de webinaires et de cercles de partage où les savoirs des gens du Nord et du Nord-Est de l’Ontario sont mis en commun.

Sarah Hanson, Anishinaabe de Biigtigong Nishnaabeg, en Ontario.

La découverte des tombes anonymes est une véritable tragédie qui ne nous étonne aucunement. Nous savons ce qui est arrivé et ce qui continue à se produire. Apprendre le décès de ces enfants est pénible tout comme de connaître le sort des enfants qui ont survécu et des générations qui ressentiront les effets d’avoir survécu à des conditions terribles. J’ai passé beaucoup de temps à Toronto où habitent des survivants aux pensionnats expulsés de leur campement en ce moment. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont autant de sympathie pour des enfants décédés et aussi peu pour les enfants survivants.

Notre groupe a aussi parlé d’égalité et de sa signification, c’est-à-dire que nous ne sommes pas tous pareils. Nous venons de différentes communautés aux valeurs et aux besoins différents qui doivent être reconnus pour atteindre l’égalité. Nous sommes peut-être jeunes, mais nous sommes intelligents et savons ce dont nous avons besoin. Vous n’avez qu’à nous le demander.

Maddy Pilon, Métis de l’Ontario.

Megan Shott (dans le coin supérieur droit) parle avec ses pairs, dont Maddy Pilon (en haut, deuxième à gauche), et avec les sénateurs Margaret Dawn Anderson (en haut, troisième à gauche), Mary Coyle (en bas, au centre) et Brian Francis (en bas à gauche).

Megan Shott (dans le coin supérieur droit) parle avec ses pairs, dont Maddy Pilon (en haut, deuxième à gauche), et avec les sénateurs Margaret Dawn Anderson (en haut, troisième à gauche), Mary Coyle (en bas, au centre) et Brian Francis (en bas à gauche).

C’était la première fois que je vivais une telle expérience. Or, il est assez cocasse de constater que nous sommes ici pour parler d’une « vision autochtone du Sénat », mais que les jeunes Autochtones sélectionnés n’ont eu droit qu’à cinq minutes de parole. Je me suis efforcée de mettre à profit le peu de temps qui m’était imparti et j’ai hâte de voir si les sénateurs présents assimileront les informations qu’ils ont reçues et agiront en conséquence, car l’heure du changement a sonné.

Il y a tant de jeunes Autochtones à Turtle Island qui sont prêts et désireux de s’asseoir à la table. Je ne sais pas pourquoi on ne nous prend pas plus souvent en considération alors que nous sommes ceux qui brisent activement des cycles et de vieux stéréotypes qui perdurent depuis des générations. Nous possédons les diplômes coloniaux nécessaires pour avoir une opinion « avisée et bien éclairée ». Je suis une travailleuse sociale agréée et j’ai récemment obtenu mon baccalauréat en travail social dans le territoire du Traité n° 8.

Pour ma part, je voulais que les sénateurs sachent que la Loi sur les Indiens est sexiste et qu’elle est encore un outil d’assimilation. Mes ancêtres étaient présents lors de la signature du Traité 8, dans la ville que nous appelons aujourd’hui Fort McMurray, mais si j’avais des enfants avec une personne non autochtone, mes petits-enfants seraient contraints de se marier avec une personne ayant le statut d’Indien pour conserver les droits issus du traité qui ont été promis en 1899. La Loi sur les Indiens doit être révisée.

Megan Shott est membre de la Première nation de Fort McKay, mais ses racines se trouvent dans la Première nation des Chipewyans des Prairies.

Gabrielle Vachon-Laurent (dans le coin supérieur gauche) fait part de son point de vue aux sénatrices Julie Miville-Dechêne (dans le coin inférieur gauche) et Josée Forest-Niesing (dans le coin inférieur droit).

Gabrielle Vachon-Laurent (dans le coin supérieur gauche) fait part de son point de vue aux sénatrices Julie Miville-Dechêne (dans le coin inférieur gauche) et Josée Forest-Niesing (dans le coin inférieur droit).

Nous voulons avoir notre place et surtout nous voulons que notre voix soit entendue au-delà des portes qui se referment sur nous tous les jours. Les jeunes d’aujourd’hui sont capables de s’exprimer et de comprendre l’anglais et le français, et nous parlons encore, du moins pour la plupart, notre langue maternelle. C’est ma fierté. Je peux exprimer ma culture autochtone par la langue, les arts, l’artisanat et l’enseignement des valeurs.

Notre voix peut porter plus loin. Il faut s’éduquer pour pouvoir parler, mais en même temps, il faut aussi avoir confiance en ceux qui ont survécu aux atrocités qui font les manchettes. Nous, les jeunes, pouvons faire plus que de parler de la toxicomanie et de l’alcoolisme. Nous pouvons nous éduquer et amener des changements au sein des communautés et dans les milieux urbains.

Quand quelqu’un pense nous connaître mieux que nous nous connaissons nous-mêmes, c’est important de dénoncer avec toute la sagesse que nous avons déjà. Tu as une grand-mère, une mère, qui t’ont appris comment respecter les autres, comment te défendre sans dénigrer la personne à côté de toi. Et il faut nous souvenir de nos aînés qui se sont battus, pas avec des armes, mais bien avec la parole.

Gabrielle Vachon-Laurent, Innue de Pessamit, Québec.